...powered by

freaks-at-work

freaks-at-work

Oktober 1978. Es ist Mitternacht. Im Nordosten leuchtet der Himmel. Kaum einer schläft. Wir stehen auf dem achteren Windendeck der MS Patria und trinken Bier. Manche fluchen leise vor sich hin. Durch den Lautsprecher krächzt eine Stimme:

»Klar bei Anker!«

»Das ist die Funkerin, die alte Fotze«, sagt Gregor. Er war bereits zweimal in Nigeria. Einmal sechs Monate, einmal vierzehn. Nach dem Licht zu urteilen, vermutet er 300 Schiffe. Der Smut spuckt verächtlich über die Reling. Er will nicht an Land, und wenn wir drei Jahre da liegen. Die Matrosen geben ihm recht. Der Wind treibt uns die Haare ins Gesicht. Dann fahren wir auch schon an den ersten Frachtern vorbei. Hier beginnt Lagos Reede, zwanzig Meilen weg vom Hafen. Manche liegen noch weiter draußen, wegen der Piraten. Alle Schiffe sind hell erleuchtet. Über die Seiten hängen zusätzliche Sonnenbrenner. Mit gedrosselter Maschine schiebt sich die Patria immer weiter vor, auf der Suche nach einem Ankerplatz.

Am nächsten Morgen ist es heiß und diesig. Die Luft riecht nach verbranntem Müll. Wir liegen drei Meilen südlich der Mole. Am Horizont kann ich den Strand von Victoria Island erkennen - Bar Beach. Da werden Menschen hingerichtet. »Politische«, sagt der Steuermann. »Nicht schade drum. Soll’n sich die Vögel selbst umbringen.«

»Was für Vögel?«

»Na, die Schwatten, die stinken doch!«

Der Steuermann riecht nach Whisky. Seit 25 Jahren fährt er zur See. Jetzt ist er vierzig. Unter seiner Koje stehen drei Kisten Johnny Walker.

Achtern angelt Borislav. Er singt zotige Lieder und drängt mir ein Bier auf:

»Der Alte meint, wir kommen noch heute rein.«

Borislav ist der Bordelektriker, der »Blitz«. Er fürchtet sich nicht vor dem Landgang. Bevor er die Funkfotze nagelt, will er sich lieber ’ne alte Niggermutti über’n Dorn stülpen, sagt er.

Schließlich beißt einer an. Der Blitz hat einen Hai gefangen. Er klatscht hin auf das heiße Deck und windet sich. Wir schlagen mit Brettern auf ihn ein:

»Nur betäuben«, sagt Boris.

»Der wird gefoltert, der alte Raffzahn.«

Er sticht ihm mit dem Messer die Augen aus:

»Zur Strafe!«

Wir schneiden dem Tier alle Flossen ab.

»Ich glaube, der ist hin.«

Der Blitz wirft den Kadaver über Bord und schaut zu, wie er von den anderen Haien gefressen wird:

»Geschieht dir recht, du altes Triebtier! Übelriechender Raffzahn!«

Gegen Mittag wird die Hitze unerträglich. Das Wetter macht aggressiv. Durchs Funkgerät tönen unartikulierte Laute und Weibergelächter. Es folgt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: »The Nigerians have landed on the moon.« Jetzt die gute: »All of them!« Der Lotse ruft die Patria. Er ist kaum zu verstehen.

Zwei Stunden später liegen wir an der Privatpier einer Baggerfirma am Stadtrand von Lagos. Die Luken voll mit Corned Beef. Die Löscharbeiten übernehmen schwarze Schauerleute. Achtzig ausgehungerte Gestalten, die in den Laderäumen die Kisten anpicken und die Bäume bedienen. Wer etwas klaut, wird beschossen. Das besorgen Bogenschützen, die an der Reling lauern. Unheimliche Gestalten, mit langen Mänteln und großen Schlapphüten. Ich biete einem der Posten eine Zigarette an. Er nimmt mir die ganze Schachtel aus der Hand und steckt sie ein.

»Klar bei Anker!«

»Das ist die Funkerin, die alte Fotze«, sagt Gregor. Er war bereits zweimal in Nigeria. Einmal sechs Monate, einmal vierzehn. Nach dem Licht zu urteilen, vermutet er 300 Schiffe. Der Smut spuckt verächtlich über die Reling. Er will nicht an Land, und wenn wir drei Jahre da liegen. Die Matrosen geben ihm recht. Der Wind treibt uns die Haare ins Gesicht. Dann fahren wir auch schon an den ersten Frachtern vorbei. Hier beginnt Lagos Reede, zwanzig Meilen weg vom Hafen. Manche liegen noch weiter draußen, wegen der Piraten. Alle Schiffe sind hell erleuchtet. Über die Seiten hängen zusätzliche Sonnenbrenner. Mit gedrosselter Maschine schiebt sich die Patria immer weiter vor, auf der Suche nach einem Ankerplatz.

Am nächsten Morgen ist es heiß und diesig. Die Luft riecht nach verbranntem Müll. Wir liegen drei Meilen südlich der Mole. Am Horizont kann ich den Strand von Victoria Island erkennen - Bar Beach. Da werden Menschen hingerichtet. »Politische«, sagt der Steuermann. »Nicht schade drum. Soll’n sich die Vögel selbst umbringen.«

»Was für Vögel?«

»Na, die Schwatten, die stinken doch!«

Der Steuermann riecht nach Whisky. Seit 25 Jahren fährt er zur See. Jetzt ist er vierzig. Unter seiner Koje stehen drei Kisten Johnny Walker.

Achtern angelt Borislav. Er singt zotige Lieder und drängt mir ein Bier auf:

»Der Alte meint, wir kommen noch heute rein.«

Borislav ist der Bordelektriker, der »Blitz«. Er fürchtet sich nicht vor dem Landgang. Bevor er die Funkfotze nagelt, will er sich lieber ’ne alte Niggermutti über’n Dorn stülpen, sagt er.

Schließlich beißt einer an. Der Blitz hat einen Hai gefangen. Er klatscht hin auf das heiße Deck und windet sich. Wir schlagen mit Brettern auf ihn ein:

»Nur betäuben«, sagt Boris.

»Der wird gefoltert, der alte Raffzahn.«

Er sticht ihm mit dem Messer die Augen aus:

»Zur Strafe!«

Wir schneiden dem Tier alle Flossen ab.

»Ich glaube, der ist hin.«

Der Blitz wirft den Kadaver über Bord und schaut zu, wie er von den anderen Haien gefressen wird:

»Geschieht dir recht, du altes Triebtier! Übelriechender Raffzahn!«

Gegen Mittag wird die Hitze unerträglich. Das Wetter macht aggressiv. Durchs Funkgerät tönen unartikulierte Laute und Weibergelächter. Es folgt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: »The Nigerians have landed on the moon.« Jetzt die gute: »All of them!« Der Lotse ruft die Patria. Er ist kaum zu verstehen.

Zwei Stunden später liegen wir an der Privatpier einer Baggerfirma am Stadtrand von Lagos. Die Luken voll mit Corned Beef. Die Löscharbeiten übernehmen schwarze Schauerleute. Achtzig ausgehungerte Gestalten, die in den Laderäumen die Kisten anpicken und die Bäume bedienen. Wer etwas klaut, wird beschossen. Das besorgen Bogenschützen, die an der Reling lauern. Unheimliche Gestalten, mit langen Mänteln und großen Schlapphüten. Ich biete einem der Posten eine Zigarette an. Er nimmt mir die ganze Schachtel aus der Hand und steckt sie ein.

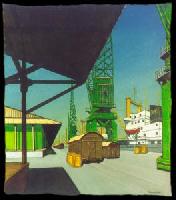

Am nächsten Morgen wird die Patria von zwei Schleppern nach Lagos City verholt. Der Blitz ist nicht von Land zurückgekehrt. Am Horizont versinkt Ajegunle im Dunst. Gegen Mittag machen wir an der alten Kaianlage von Apapa fest, dem verrufensten Viertel der Stadt. Ich genieße den Anblick der vielen Stückgutfrachter, die ihre Arme hoch in den Himmel strecken. Ein Hafen wie aus dem Bilderbuch. Auf der breiten Pier tummeln sich Tausende schwarzer Schauerleute. Sie machen einen gehörigen Lärm. Hupende LKW bahnen sich im Schrittempo ihren Weg durch die Massen, und die Krane klingeln sich die Gleise frei.

In Apapa sollen wir Palmnüsse laden, die in Jutesäcken an Bord geschleppt und über den hohen Süll in die Luken geschüttet werden. Unten verteilen andere Gangs die Palmnüsse gleichmäßig in den Laderäumen. Es staubt enorm. Der Transfer ist zeitraubend. Die Gewerkschaft will Arbeitsplätze sichern. Wenn es keinen Streik gibt, können wir in zehn Tagen wieder draußen sein.

Beim Verlassen der Gangway ruft jemand meinen Namen. Mit Schrecken erkenne ich den skandinavischen Akzent. Olaf, ein schwedischer Seemann. Zwei Meter lang und dreißig Jahre alt. Vor ein paar Monaten trafen wir uns in Livorno. Ich erinnere mich an das Straßencafé, wo wir Chianti tranken und politisch soziale Fragen diskutierten. Der Abend endete in Zwietracht. Jetzt steht er da, sagt, dass es ihm leid tut. Sein Frachter liegt ein paar Schiffe achteraus. Der Streit ist vergessen. Wir trinken Chianti in seiner Kajüte. Er gießt die Gläser voll.

Olaf sammelt Fotos von alten Windjammern. Er weiß, wie sehr ich für Segelschiffe schwärme und dass es mein Traum ist, auf einem Frachtensegler zu arbeiten. Sein Schiff verlässt morgen Apapa in Richtung Europa. Zwei Wochen mussten sie Palmnüsse laden. Er sei in der ganzen Zeit im Hafen geblieben, aus Gründen der Vernunft.

»Wenn man es im Leben zu etwas bringen will, muss man die Zähne zusammenbeißen und seine Pflicht tun«, verkündet Olaf. Ich hätte den Ernst des Daseins bislang nicht begriffen. Wo kämen wir hin, wenn jeder tun wollte was ihm gefällt? Das Leben sei nun einmal kein Zuckerschlecken.

»Träume gehören dem Feierabend«, sagt er und setzt die Pfeife unter Feuer. »Ihr Deutschen habt ein treffendes Sprichwort dafür: Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps!«

Das war zuviel! Dass er mich einen Deutschen nennt, bringt mich in Wallung. Ich sage ihm, dass er vielleicht ein viel größerer Deutscher ist, und verlasse wutschnaubend seine Kajüte. Die Leute gehen mir aus dem Weg, bis ich die Patria erreiche.

An der Reling steht Gregor und winkt. Er will mir was erzählen, wenn ich ihm ein Bier ausgebe. Wir machen es uns auf dem Bootsdeck gemütlich und beobachten, wie eine Gruppe schwarzer Schauerleute unseren Müllcontainer plündert. Was sie nicht gebrauchen können, fliegt über Bord, was essbar ist, essen sie auf, den Rest stecken sie ein.

»Nigerianische Müllabfuhr«, sagt Gregor. Er ist seit fünf Jahren Koch auf der Patria und hat schon viel von der Welt gesehen. An Land geht er selten, weil er die Penizillinspritzen der Ärzte fürchtet. Selbst von Vinylia ist er abgekommen, obwohl sie 700 Mark kostete. Maßgeschneidert! Das Aufblasen allein macht ihn fertig, und das Reinigen hinterher. Gleitmittel braucht man auch. Er hat eine genialere Lösung gefunden: Eine Scheibe Leber in ein Longdrinkglas gewickelt, das Ganze auf Körpertemperatur erwärmt:

»Den Rest fressen gerade die Bimbos!«

Gregor zeigt lachend in Richtung Müllkübel. Dann fällt ihm ein, was er eigentlich erzählen wollte: Ein Langhaariger von einem Zweimastschoner sei dagewesen. Er habe versucht, dem Bootsmann Manilahanf-Tauwerk abzuschwatzen. Der Hippie hatte ein Foto dabei. Ein schwarzer Schoner soll es sein. Ein echtes Segelschiff.

»Das wär doch was für dich«, sagt Gregor.

»Die liegen hier ganz in der Nähe.«

In Apapa sollen wir Palmnüsse laden, die in Jutesäcken an Bord geschleppt und über den hohen Süll in die Luken geschüttet werden. Unten verteilen andere Gangs die Palmnüsse gleichmäßig in den Laderäumen. Es staubt enorm. Der Transfer ist zeitraubend. Die Gewerkschaft will Arbeitsplätze sichern. Wenn es keinen Streik gibt, können wir in zehn Tagen wieder draußen sein.

Beim Verlassen der Gangway ruft jemand meinen Namen. Mit Schrecken erkenne ich den skandinavischen Akzent. Olaf, ein schwedischer Seemann. Zwei Meter lang und dreißig Jahre alt. Vor ein paar Monaten trafen wir uns in Livorno. Ich erinnere mich an das Straßencafé, wo wir Chianti tranken und politisch soziale Fragen diskutierten. Der Abend endete in Zwietracht. Jetzt steht er da, sagt, dass es ihm leid tut. Sein Frachter liegt ein paar Schiffe achteraus. Der Streit ist vergessen. Wir trinken Chianti in seiner Kajüte. Er gießt die Gläser voll.

Olaf sammelt Fotos von alten Windjammern. Er weiß, wie sehr ich für Segelschiffe schwärme und dass es mein Traum ist, auf einem Frachtensegler zu arbeiten. Sein Schiff verlässt morgen Apapa in Richtung Europa. Zwei Wochen mussten sie Palmnüsse laden. Er sei in der ganzen Zeit im Hafen geblieben, aus Gründen der Vernunft.

»Wenn man es im Leben zu etwas bringen will, muss man die Zähne zusammenbeißen und seine Pflicht tun«, verkündet Olaf. Ich hätte den Ernst des Daseins bislang nicht begriffen. Wo kämen wir hin, wenn jeder tun wollte was ihm gefällt? Das Leben sei nun einmal kein Zuckerschlecken.

»Träume gehören dem Feierabend«, sagt er und setzt die Pfeife unter Feuer. »Ihr Deutschen habt ein treffendes Sprichwort dafür: Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps!«

Das war zuviel! Dass er mich einen Deutschen nennt, bringt mich in Wallung. Ich sage ihm, dass er vielleicht ein viel größerer Deutscher ist, und verlasse wutschnaubend seine Kajüte. Die Leute gehen mir aus dem Weg, bis ich die Patria erreiche.

An der Reling steht Gregor und winkt. Er will mir was erzählen, wenn ich ihm ein Bier ausgebe. Wir machen es uns auf dem Bootsdeck gemütlich und beobachten, wie eine Gruppe schwarzer Schauerleute unseren Müllcontainer plündert. Was sie nicht gebrauchen können, fliegt über Bord, was essbar ist, essen sie auf, den Rest stecken sie ein.

»Nigerianische Müllabfuhr«, sagt Gregor. Er ist seit fünf Jahren Koch auf der Patria und hat schon viel von der Welt gesehen. An Land geht er selten, weil er die Penizillinspritzen der Ärzte fürchtet. Selbst von Vinylia ist er abgekommen, obwohl sie 700 Mark kostete. Maßgeschneidert! Das Aufblasen allein macht ihn fertig, und das Reinigen hinterher. Gleitmittel braucht man auch. Er hat eine genialere Lösung gefunden: Eine Scheibe Leber in ein Longdrinkglas gewickelt, das Ganze auf Körpertemperatur erwärmt:

»Den Rest fressen gerade die Bimbos!«

Gregor zeigt lachend in Richtung Müllkübel. Dann fällt ihm ein, was er eigentlich erzählen wollte: Ein Langhaariger von einem Zweimastschoner sei dagewesen. Er habe versucht, dem Bootsmann Manilahanf-Tauwerk abzuschwatzen. Der Hippie hatte ein Foto dabei. Ein schwarzer Schoner soll es sein. Ein echtes Segelschiff.

»Das wär doch was für dich«, sagt Gregor.

»Die liegen hier ganz in der Nähe.«

Der Smut hat recht. Ich bin begeistert und will mich gleich auf die Suche nach dem Schoner machen, aber erst einmal gibt es Alarm: Das vorgeschriebene allmonatliche Manöver zur Rettung im Seenotfall. Fluchend betreten die Leute das Bootsdeck. Der Erste Offizier überprüft die Vollzähligkeit der Crew und den Sitz der Rettungswesten. Bis auf den Blitz sind alle anwesend. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wir nehmen unsere Plätze ein und werden vom Bootsmann weggefiert. Viel zu schnell. Die Matrosen lösen die Patenthaken und stoßen die Schaluppe von der Bordwand ab. Der Steuermann übernimmt die Ruderpinne. Er beschimpft den Spanier wegen der harten Wasserung. Dann brüllt er:

»Klar bei Riemen! Riemen bei!«

»Ruder an!« und:

»Pullt, ihr Säcke!«

Er brüllt vergeblich. Es ist sehr schwül. Keiner hat Lust auf das Bootsmanöver. Die Disziplin lässt zu wünschen übrig. Wind und Strömung kommen von vorn. Der Erste muss eine Menge Hafenwasser schlucken. Dann wird es ihm zu bunt:

»Auf Riemen!« brüllt er:

»Riemen ein!«

Er gibt Befehl, den Dieselmotor anzukurbeln. Das klappt sogar auf Anhieb. Jetzt macht das Bootsmanöver Spaß. Wir haben noch eine Stunde bis Sonnenuntergang und tuckern vorbei an der langen Reihe von Frachtern, die in Apapa Palmnüsse laden. Der Fahrtwind ist eine willkommene Erfrischung, und dem Steuermann gefällt es, das Ruder in der Hand zu haben.

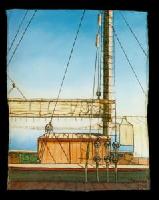

Auf der Rückfahrt bleiben wir in Ufernähe. Die Abendsonne vergoldet die Holz- und Backsteinbauten der angrenzenden Industrieanlagen. Auf dem Wasser breitet sich Nebel aus. Wir fahren noch weiter an das Ufer heran und nähern uns einer kleinen Werft mit mehreren Slipways. An der Pier davor liegt, im Abendlicht kaum noch zu erkennen, ein großes schwarzes Segelschiff mit zwei hohen Masten und dem klassischen steilen Bug eines Teeklippers.

»Das muss der Schoner von dem Hippie sein, der gestern da war«, sagt der Chief und drosselt die Maschine. Für mich ist es Liebe auf den ersten Blick.

Der Steuermann will schnell ein Foto machen, doch der Sonnenuntergang kommt ihm zuvor. Wir sind in den Tropen: Die Dämmerung dauert nur wenige Minuten, dann ist es Nacht.

»Klar bei Riemen! Riemen bei!«

»Ruder an!« und:

»Pullt, ihr Säcke!«

Er brüllt vergeblich. Es ist sehr schwül. Keiner hat Lust auf das Bootsmanöver. Die Disziplin lässt zu wünschen übrig. Wind und Strömung kommen von vorn. Der Erste muss eine Menge Hafenwasser schlucken. Dann wird es ihm zu bunt:

»Auf Riemen!« brüllt er:

»Riemen ein!«

Er gibt Befehl, den Dieselmotor anzukurbeln. Das klappt sogar auf Anhieb. Jetzt macht das Bootsmanöver Spaß. Wir haben noch eine Stunde bis Sonnenuntergang und tuckern vorbei an der langen Reihe von Frachtern, die in Apapa Palmnüsse laden. Der Fahrtwind ist eine willkommene Erfrischung, und dem Steuermann gefällt es, das Ruder in der Hand zu haben.

Auf der Rückfahrt bleiben wir in Ufernähe. Die Abendsonne vergoldet die Holz- und Backsteinbauten der angrenzenden Industrieanlagen. Auf dem Wasser breitet sich Nebel aus. Wir fahren noch weiter an das Ufer heran und nähern uns einer kleinen Werft mit mehreren Slipways. An der Pier davor liegt, im Abendlicht kaum noch zu erkennen, ein großes schwarzes Segelschiff mit zwei hohen Masten und dem klassischen steilen Bug eines Teeklippers.

»Das muss der Schoner von dem Hippie sein, der gestern da war«, sagt der Chief und drosselt die Maschine. Für mich ist es Liebe auf den ersten Blick.

Der Steuermann will schnell ein Foto machen, doch der Sonnenuntergang kommt ihm zuvor. Wir sind in den Tropen: Die Dämmerung dauert nur wenige Minuten, dann ist es Nacht.

Am Nachmittag mache ich mich auf die Suche nach dem Schoner, folge einfach der Pier bis zu einem der Hafentore. Die Soldaten dort fragen, woher und wohin. Ich sage:

»Jiggi jiggi!«

Dafür haben sie Verständnis.

Vor meinen Augen liegt ein großer staubiger Platz mit einer Anlegestelle für die Fähren nach Lagos Island. Am Ende der Kaimauer versperrt ein Maschendrahtzaun den Weg. Dahinter befinden sich Holzlager und verschiedene Gebäude, große Montagehallen. Slipanlagen sind nicht zu erkennen. NPA DOCKYARD - KEEP OUT! steht auf einem Schild: Werftgelände der nigerianischen Hafenmeisterei: »Nigerian Port Authority Lagos/Apapa.«

Ich folge dem Zaun landeinwärts. Die Mittagssonne macht mir zu schaffen. Die kleine Werft ist größer, als ich dachte. Die Zufahrt wird von Soldaten gesichert. Aus meiner Gestik entnehmen sie, dass ich legitimiert bin, das Areal zu betreten. Sie lassen mich ohne Kontrolle passieren.

Geschafft. Im Schatten der Werkstatthallen zünde ich mir eine Zigarette an und freue mich über den Verlauf der Erkundung. Kein Mensch ist zu sehen. Nur Bojen und Fischernetze, Anker und Ankerketten, Taue und Drähte und Trossen. Es ist absolut windstill. Die Luft riecht nach Teer und toten Fischen. Eine herbe Hafenmischung, mit einem Hauch von Leinöl und Dieseldunst. Ich fühle mich gut, gehe weiter im Schatten der Holzbaracken, bis zur Helling mit den Slipanlagen unten am Wasser.

Hinter der Rampe ragen zwei hölzerne Masten in den Himmel, mit viel Takelage und einem Gaffelsegel. Es leuchtet in der Sonne. Das Schiff zieht mich an wie ein Magnet. Ich laufe quer über die Helling, um abzukürzen, muss noch zwei Bretterzäune überwinden und stehe dann auf der alten Pier. Mein Traum liegt zum Greifen nah. Sie ist aus Holz gebaut und schön. Eine Königin der Meere. Am Bug steht in goldenen Buchstaben ihr Name:

»Golden Harvest«

»Jiggi jiggi!«

Dafür haben sie Verständnis.

Vor meinen Augen liegt ein großer staubiger Platz mit einer Anlegestelle für die Fähren nach Lagos Island. Am Ende der Kaimauer versperrt ein Maschendrahtzaun den Weg. Dahinter befinden sich Holzlager und verschiedene Gebäude, große Montagehallen. Slipanlagen sind nicht zu erkennen. NPA DOCKYARD - KEEP OUT! steht auf einem Schild: Werftgelände der nigerianischen Hafenmeisterei: »Nigerian Port Authority Lagos/Apapa.«

Ich folge dem Zaun landeinwärts. Die Mittagssonne macht mir zu schaffen. Die kleine Werft ist größer, als ich dachte. Die Zufahrt wird von Soldaten gesichert. Aus meiner Gestik entnehmen sie, dass ich legitimiert bin, das Areal zu betreten. Sie lassen mich ohne Kontrolle passieren.

Geschafft. Im Schatten der Werkstatthallen zünde ich mir eine Zigarette an und freue mich über den Verlauf der Erkundung. Kein Mensch ist zu sehen. Nur Bojen und Fischernetze, Anker und Ankerketten, Taue und Drähte und Trossen. Es ist absolut windstill. Die Luft riecht nach Teer und toten Fischen. Eine herbe Hafenmischung, mit einem Hauch von Leinöl und Dieseldunst. Ich fühle mich gut, gehe weiter im Schatten der Holzbaracken, bis zur Helling mit den Slipanlagen unten am Wasser.

Hinter der Rampe ragen zwei hölzerne Masten in den Himmel, mit viel Takelage und einem Gaffelsegel. Es leuchtet in der Sonne. Das Schiff zieht mich an wie ein Magnet. Ich laufe quer über die Helling, um abzukürzen, muss noch zwei Bretterzäune überwinden und stehe dann auf der alten Pier. Mein Traum liegt zum Greifen nah. Sie ist aus Holz gebaut und schön. Eine Königin der Meere. Am Bug steht in goldenen Buchstaben ihr Name:

»Golden Harvest«

Ich springe über das Schanzkleid und mache mich bemerkbar:

»Bitte, an Bord kommen zu dürfen!«

Niemand antwortet. Zwischen den Masten liegt als Sonnenschutz ein großes, blassgrünes Rahsegel, wie ein Zelt. Im Schatten darunter entdecke ich undeutlich eine Gestalt und rufe erneut:

»Bitte, an Bord kommen zu dürfen!«

Nichts. Keine Antwort. Ich bleibe erst einmal stehen und betrachte all die Details um mich herum, die zu einem Segelschiff gehören, die Wanten mit den Jungfern und Webeleinen, die Nagelbretter mit den Belegnägeln und den vielen Tauen. Ich fühle mich geehrt, im Schatten eines echten Gaffelsegels zu stehen, das, zum Lüften gesetzt, schlaff und schwer in der Mittagshitze schmort.

Die Gestalt unter der Persenning rührt sich nicht, scheint aber irgendetwas vor sich hin zu murmeln. Mir ist es recht, dass mich keiner behelligt. Hier gibt es soviel zu sehen. Es ärgert mich, dass ich zu feige war, den teuren Fotoapparat mitzunehmen. Das Ruderhaus ist ebenfalls aus Holz gebaut. Die geöffneten Schiebefenster bieten freien Einblick ins Innere. Ich bestaune die Anlage mit den Ketten und Zahnrädern. Das Steuerrad selbst scheint mir ein wenig zu klein für ein Segelschiff dieser Größe. An der Decke hängt ein alter Magnetkompass.

Auf einmal wird mir mulmig. Achtern hat sich etwas bewegt. Jemand versucht sich anzuschleichen. Ich löse die Sicherung des Kampfmessers und drehe mich langsam um. Ein Huhn stolziert über die Planken. Ein kleines hellbraun getüpfeltes Gickel mit rotbraunem Kopf und grauen Beinen. Es schaut mich herausfordernd an, pickt an Deck herum und kratzt mit den Füßen. Mein Puls rast. Das Tier weckt schmerzliche Erinnerungen. Es springt auf die Reling und behält mich im Blick. Die Henne hat ein intelligentes Gesicht mit hübschen dunklen Augen, umrahmt von bronzenem Gefieder, sowie je einen weißen Fleck rechts und links hinter den Mundwinkeln. Sie scheint zu grinsen.

»Bitte, an Bord kommen zu dürfen!«

Niemand antwortet. Zwischen den Masten liegt als Sonnenschutz ein großes, blassgrünes Rahsegel, wie ein Zelt. Im Schatten darunter entdecke ich undeutlich eine Gestalt und rufe erneut:

»Bitte, an Bord kommen zu dürfen!«

Nichts. Keine Antwort. Ich bleibe erst einmal stehen und betrachte all die Details um mich herum, die zu einem Segelschiff gehören, die Wanten mit den Jungfern und Webeleinen, die Nagelbretter mit den Belegnägeln und den vielen Tauen. Ich fühle mich geehrt, im Schatten eines echten Gaffelsegels zu stehen, das, zum Lüften gesetzt, schlaff und schwer in der Mittagshitze schmort.

Die Gestalt unter der Persenning rührt sich nicht, scheint aber irgendetwas vor sich hin zu murmeln. Mir ist es recht, dass mich keiner behelligt. Hier gibt es soviel zu sehen. Es ärgert mich, dass ich zu feige war, den teuren Fotoapparat mitzunehmen. Das Ruderhaus ist ebenfalls aus Holz gebaut. Die geöffneten Schiebefenster bieten freien Einblick ins Innere. Ich bestaune die Anlage mit den Ketten und Zahnrädern. Das Steuerrad selbst scheint mir ein wenig zu klein für ein Segelschiff dieser Größe. An der Decke hängt ein alter Magnetkompass.

Auf einmal wird mir mulmig. Achtern hat sich etwas bewegt. Jemand versucht sich anzuschleichen. Ich löse die Sicherung des Kampfmessers und drehe mich langsam um. Ein Huhn stolziert über die Planken. Ein kleines hellbraun getüpfeltes Gickel mit rotbraunem Kopf und grauen Beinen. Es schaut mich herausfordernd an, pickt an Deck herum und kratzt mit den Füßen. Mein Puls rast. Das Tier weckt schmerzliche Erinnerungen. Es springt auf die Reling und behält mich im Blick. Die Henne hat ein intelligentes Gesicht mit hübschen dunklen Augen, umrahmt von bronzenem Gefieder, sowie je einen weißen Fleck rechts und links hinter den Mundwinkeln. Sie scheint zu grinsen.

Am Abend gehe ich mit dem Blitz an Land. Die Nacht verbringen wir im »Club 21«, einem alten Bretterschuppen, wo es kaltes Bier gibt. An der Straße vor der Bude brennen Lagerfeuer. Dickarschige Negermammis backen Fladenbrot. Wenn ein Weißer vorbeikommt, kneten sie mit mehligen Fingern ihre schwarz vernarbten Brüste und rufen:

»Jiggi jiggi, eh amigo, very good jiggi jiggi!«

Wir befinden uns in Ajegunle. Europäern wird davon abgeraten, das Ghetto zu betreten. Sie nennen es »white man’s grave«, »Das Grab des weißen Mannes«. Überall zwischen den Wellblech- und Bretterbuden sind Menschen unterwegs. Hupende Autos kämpfen sich durch die schlammigen Schneisen. Aus bebenden Boxen dröhnt Reggae-Musik. Neben den Hütten knattern dieselbetriebene Generatoren. Der Rauch der Abgase beißt in den Augen. Plötzlich riecht es streng nach Verwesung. Ich stolpere über einen Hundekadaver und folge dem Blitz durch die Massen zum Eingang einer Bar. An der Wand steht in roter Farbe »Club 21«. Wir bezahlen drei Naira Eintritt.

»Du alter Bimbo«, sagt der Blitz zum Mann an der Kasse.

Der grinst nur, weil er kein Deutsch versteht.

Drinnen erkenne ich auf fünfzig Quadratmetern festgetretenem Lehmboden ein paar alte Holztische und notdürftig mit Stricken zusammengehaltene Stühle. Durch die Tanzfläche fließt ein Rinnsal, das aus der Wand quillt. Es stinkt nach Urin. Ein paar rote Glühbirnen bilden die einzige Lichtquelle. An der Decke rotiert mühsam ein Ventilator. Über der Theke flackert die Leuchtschrift: »Be star bright with Star-Beer«. Das Bier stammt aus Ghana. Dann liegt mir auch schon ein Arm um den Hals. Sie kommt aus Kamerun.

Gegen zwei Uhr morgens verlassen wir die Bar. Der Blitz hat tief geladen. Er fühlt sich stark und beleidigt die Taxifahrer, die bereit wären, zum Hafen zu fahren, obwohl sie die Roadblocks der Militärs auf den Highways fürchten. Sie lassen uns stehen. Nur noch ein Taxi wartet im Schlamm. Der Kutscher verlangt 20 Naira. Ich drücke Borislav auf den Rücksitz. Er hört nicht auf zu randalieren:

»Halt endlich dein Maul, Blitz!«

Nach wenigen Minuten haben wir das Ghetto hinter uns und brausen über eine menschenleere Stadtautobahn in Richtung Porto-Novo-Creek. Auf der Höhe von Tin Can Island ist die Straße gesperrt. Brennende Öltonnen verengen die Piste. Dazwischen stehen schwerbewaffnete Soldaten und Geländewagen der Armee. Borislav beleidigt weiter den Taxifahrer, während wir von den Kriegern unter Gebrüll aus dem Wagen gezerrt werden. Sie beschimpfen den driver, prügeln auf ihn ein.

Dem Elektriker hat es die Sprache verschlagen. Jetzt fängt er wieder an zu fluchen. Er nennt die Soldaten stinkende Bimbos. Sie stopfen ihm das Maul, wollen wissen, was wir für sie mitgebracht haben. Ihr Blick fällt auf mein Handgelenk. Auch Boris verliert seine Uhr. Sie sagen, dass wir verschwinden sollen.

Der Blitz bleibt lange ruhig. Er spricht kein Wort. Ich glaube, ihm ist schlecht. Sein Schluckauf macht ihm zu schaffen. Nach einer halben Stunde erreichen wir unseren Liegeplatz. Die Patria ist hell erleuchtet. Die Löscharbeiten gehen schnell voran. Borislav kommt wieder zu Kräften. Er wirft Steine nach dem Schiff, verflucht die Seefahrt und ganz Nigeria: Es möge drei Wochen lang Kerosin regnen und danach der Blitz einschlagen!

»Jiggi jiggi, eh amigo, very good jiggi jiggi!«

Wir befinden uns in Ajegunle. Europäern wird davon abgeraten, das Ghetto zu betreten. Sie nennen es »white man’s grave«, »Das Grab des weißen Mannes«. Überall zwischen den Wellblech- und Bretterbuden sind Menschen unterwegs. Hupende Autos kämpfen sich durch die schlammigen Schneisen. Aus bebenden Boxen dröhnt Reggae-Musik. Neben den Hütten knattern dieselbetriebene Generatoren. Der Rauch der Abgase beißt in den Augen. Plötzlich riecht es streng nach Verwesung. Ich stolpere über einen Hundekadaver und folge dem Blitz durch die Massen zum Eingang einer Bar. An der Wand steht in roter Farbe »Club 21«. Wir bezahlen drei Naira Eintritt.

»Du alter Bimbo«, sagt der Blitz zum Mann an der Kasse.

Der grinst nur, weil er kein Deutsch versteht.

Drinnen erkenne ich auf fünfzig Quadratmetern festgetretenem Lehmboden ein paar alte Holztische und notdürftig mit Stricken zusammengehaltene Stühle. Durch die Tanzfläche fließt ein Rinnsal, das aus der Wand quillt. Es stinkt nach Urin. Ein paar rote Glühbirnen bilden die einzige Lichtquelle. An der Decke rotiert mühsam ein Ventilator. Über der Theke flackert die Leuchtschrift: »Be star bright with Star-Beer«. Das Bier stammt aus Ghana. Dann liegt mir auch schon ein Arm um den Hals. Sie kommt aus Kamerun.

Gegen zwei Uhr morgens verlassen wir die Bar. Der Blitz hat tief geladen. Er fühlt sich stark und beleidigt die Taxifahrer, die bereit wären, zum Hafen zu fahren, obwohl sie die Roadblocks der Militärs auf den Highways fürchten. Sie lassen uns stehen. Nur noch ein Taxi wartet im Schlamm. Der Kutscher verlangt 20 Naira. Ich drücke Borislav auf den Rücksitz. Er hört nicht auf zu randalieren:

»Halt endlich dein Maul, Blitz!«

Nach wenigen Minuten haben wir das Ghetto hinter uns und brausen über eine menschenleere Stadtautobahn in Richtung Porto-Novo-Creek. Auf der Höhe von Tin Can Island ist die Straße gesperrt. Brennende Öltonnen verengen die Piste. Dazwischen stehen schwerbewaffnete Soldaten und Geländewagen der Armee. Borislav beleidigt weiter den Taxifahrer, während wir von den Kriegern unter Gebrüll aus dem Wagen gezerrt werden. Sie beschimpfen den driver, prügeln auf ihn ein.

Dem Elektriker hat es die Sprache verschlagen. Jetzt fängt er wieder an zu fluchen. Er nennt die Soldaten stinkende Bimbos. Sie stopfen ihm das Maul, wollen wissen, was wir für sie mitgebracht haben. Ihr Blick fällt auf mein Handgelenk. Auch Boris verliert seine Uhr. Sie sagen, dass wir verschwinden sollen.

Der Blitz bleibt lange ruhig. Er spricht kein Wort. Ich glaube, ihm ist schlecht. Sein Schluckauf macht ihm zu schaffen. Nach einer halben Stunde erreichen wir unseren Liegeplatz. Die Patria ist hell erleuchtet. Die Löscharbeiten gehen schnell voran. Borislav kommt wieder zu Kräften. Er wirft Steine nach dem Schiff, verflucht die Seefahrt und ganz Nigeria: Es möge drei Wochen lang Kerosin regnen und danach der Blitz einschlagen!

Ismael führte mich weg von der Hauptstraße, durch dunkle, verdreckte Gassen zwischen den Behausungen. Es gab dort richtige Häuser mit befestigten Fundamenten und Wänden aus Lehm. An jeder Ecke standen Händler, die auf leeren Holzkisten fein drapiert Zigaretten anboten. Marlboro und Craven A. Dazu abgepackten Reis, grüne Orangen und kleine Dosen Tomatenmark. Keine große Auswahl, nur das Notwendigste.

Ismael kaufte eine Dose Tomatenmark und etwas Reis: »African cooking«, erklärte er schüchtern. Meine Cobos wollte er nicht. Ich folgte ihm in eines dieser befestigten Gebäude mit flachem Giebeldach aus Wellblech. Durch den breiten, überdachten Flur gelangten wir zu einem Innenhof, von dem mehrere Türen abgingen.

Der Eingang rechts endete in einem großen Raum mit Holzdecke und Lehmfußboden. Es gab zwei glaslose Fenster, notdürftig mit Fliegengitter bespannt und mit Läden verschlossen. Davor einen Ventilator mit blauen Flügelblättern. Als Schrankersatz dienten drei gelbe Kisten. An der rechten Wand stand eine gemütliche Oma-Couch, an der linken ein schmuckloses, breites Bett, unter einer abgewetzten Tagesdecke aus rotem Samt.

Ismael zündete eine Kerze an und stellte sie auf den flachen, selbstgebastelten Tisch in der Mitte des Zimmers neben eine halb volle Flasche White Horse. »African Whiskey!« Selbst gebrannter Schnaps. Er holte eine Schüssel Wasser und etwas Waschpulver, damit ich mir den Hafendreck aus dem Gesicht waschen konnte: »Blue OMO makes everything shiny!«

Ismael kaufte eine Dose Tomatenmark und etwas Reis: »African cooking«, erklärte er schüchtern. Meine Cobos wollte er nicht. Ich folgte ihm in eines dieser befestigten Gebäude mit flachem Giebeldach aus Wellblech. Durch den breiten, überdachten Flur gelangten wir zu einem Innenhof, von dem mehrere Türen abgingen.

Der Eingang rechts endete in einem großen Raum mit Holzdecke und Lehmfußboden. Es gab zwei glaslose Fenster, notdürftig mit Fliegengitter bespannt und mit Läden verschlossen. Davor einen Ventilator mit blauen Flügelblättern. Als Schrankersatz dienten drei gelbe Kisten. An der rechten Wand stand eine gemütliche Oma-Couch, an der linken ein schmuckloses, breites Bett, unter einer abgewetzten Tagesdecke aus rotem Samt.

Ismael zündete eine Kerze an und stellte sie auf den flachen, selbstgebastelten Tisch in der Mitte des Zimmers neben eine halb volle Flasche White Horse. »African Whiskey!« Selbst gebrannter Schnaps. Er holte eine Schüssel Wasser und etwas Waschpulver, damit ich mir den Hafendreck aus dem Gesicht waschen konnte: »Blue OMO makes everything shiny!«

Die Weiber blieben über Nacht und rauchten den ganzen Berg nieder. Da meine Craven A bei der Hesse Lektüre draufgegangen waren, probierte ich einen Zug. Es drehte mir fast den Magen um. Das haut doch ziemlich rein, wenn man dieses schwere Packpapier raucht. Das fing auch bei jedem Zug an zu brennen. Ein berauschendes Lichtschauspiel. In den Zigarren blieben vereinzelt Körner zurück, die zwischendurch mit Funkenflug explodierten. Dieses Knistern und Knacken, und das Aufleuchten beim Ziehen, verursachte ein prächtiges Feuerwerk. Sie lachten und redeten auf mich ein.

Nachdem sie alles niedergeraucht hatten, machten sie Modenschau, zupften an den Kleidern herum und fingen an, sich langsam gegenseitig zu entblättern, bis eine der beiden splitternackt dastand. Man mochte nicht hinschauen. Es war kaum zu glauben. Der Tanz ging weiter. Sie griff sich eine Dose Raumspray »Rosé«, die stand auf dem Bord über dem Sofa, nebelte sich von Kopf bis Fuß ein, mit dem Zeug, obwohl es eh schon so stickig war, auch durch den Rauch. Ich war wie betäubt und dachte die ganze Zeit: Um Gottes Willen, davon kriegt man doch Krebs!

Es schien mir suspekt, sich ein chemisches Aerosol auf den Körper zu sprayen, angefangen bei den Haaren, die ganzen Haare hat sie sich vollgesprüht, das Gesicht, die Augen dabei zugemacht und sich geschüttelt, die Achseln, die Brüste und weiter fort, den Unterleib durch und durch, bis zu den Füßen, ungeheuerlich. Danach machte die andere das genauso. Zum Schluss pusteten sie die Kerze aus und warfen sich zu mir aufs Bett. Einfach zack, hinein. Das Holz krachte. Ich überlegte, was das werden sollte, ob die vielleicht nur müde waren und schlafen wollten. Sie hatten riesige Möpse. Draußen ging das Gewitter los. Es war animalisch.

Nachdem sie alles niedergeraucht hatten, machten sie Modenschau, zupften an den Kleidern herum und fingen an, sich langsam gegenseitig zu entblättern, bis eine der beiden splitternackt dastand. Man mochte nicht hinschauen. Es war kaum zu glauben. Der Tanz ging weiter. Sie griff sich eine Dose Raumspray »Rosé«, die stand auf dem Bord über dem Sofa, nebelte sich von Kopf bis Fuß ein, mit dem Zeug, obwohl es eh schon so stickig war, auch durch den Rauch. Ich war wie betäubt und dachte die ganze Zeit: Um Gottes Willen, davon kriegt man doch Krebs!

Es schien mir suspekt, sich ein chemisches Aerosol auf den Körper zu sprayen, angefangen bei den Haaren, die ganzen Haare hat sie sich vollgesprüht, das Gesicht, die Augen dabei zugemacht und sich geschüttelt, die Achseln, die Brüste und weiter fort, den Unterleib durch und durch, bis zu den Füßen, ungeheuerlich. Danach machte die andere das genauso. Zum Schluss pusteten sie die Kerze aus und warfen sich zu mir aufs Bett. Einfach zack, hinein. Das Holz krachte. Ich überlegte, was das werden sollte, ob die vielleicht nur müde waren und schlafen wollten. Sie hatten riesige Möpse. Draußen ging das Gewitter los. Es war animalisch.

Wir wurden in verschiedene Hütten eingeladen, die aussahen wie kleine Läden, mit überdachten erhöhten Bürgersteigen aus Holz, als Schutz vor dem Schlamm. Die Eingänge waren groß wie Schaufenster und mit Rolläden gesichert. An der Rückwand gab es normal große Türen, meistens mit Tüchern verhangen. Gelegentlich ragten die verzierten Antennen neugieriger Frauen hinter den Stoffbahnen hervor. An den bemalten Wänden standen Tische, Stühle und Lautsprecherboxen. Aus jeder Hütte tönte Reggae-Musik mit dumpfen Bässen.

Überall, wo wir hinkamen, schickten sie Kinder los, kalte Coca-Cola zu kaufen, in kleinen Drittelliter Flaschen. Wenn jeder etwas zu trinken hatte, musste ich mir Schallplatten anhören. Das Neueste von Bob Marley, Peter Tosh und Fela Kuti. Sie mochten die Rhythmen. Ismael sprach von Operation Namibia, von der Golden Harvest, dass es eine Antiapartheidaktion sei und Fela Kuti Bücher gespendet habe:

»He is a friend of Operation Namibia!«

Jeder kannte eine Geschichte über brother Fela Ransome Kuti. Ob ich schon seine NNG-Konfitüre probiert hätte? Einen Brotaufstrich aus natürlichem nigerianischen Gras, den man notfalls auch ohne Brot essen konnte? Fela war ein afrikanischer Held. Er wollte sich zum Präsidenten wählen lassen.

»Expensive shit« wurde aufgelegt. - »Teure Scheiße!« - Felas neueste Platte. Sie erzählten mir die Story: Das Militär hatte mit mehr als tausend Soldaten Felas »compound« gestürmt und versucht, ihm Hanf unterzuschieben. Fela verspeiste das Gras in Notwehr. Sie verhafteten ihn, um seinen Stuhlgang zu überwachen. Sieben Tage blieb Felas Verdauung das einzige Thema in Lagos. Nach einer Woche stand in den Zeitungen auf Seite eins:

»Fela shit!«

Er hat geschissen!

Es gab keinen Hinweis auf Gras.

Er musste freigelassen werden.

Überall, wo wir hinkamen, schickten sie Kinder los, kalte Coca-Cola zu kaufen, in kleinen Drittelliter Flaschen. Wenn jeder etwas zu trinken hatte, musste ich mir Schallplatten anhören. Das Neueste von Bob Marley, Peter Tosh und Fela Kuti. Sie mochten die Rhythmen. Ismael sprach von Operation Namibia, von der Golden Harvest, dass es eine Antiapartheidaktion sei und Fela Kuti Bücher gespendet habe:

»He is a friend of Operation Namibia!«

Jeder kannte eine Geschichte über brother Fela Ransome Kuti. Ob ich schon seine NNG-Konfitüre probiert hätte? Einen Brotaufstrich aus natürlichem nigerianischen Gras, den man notfalls auch ohne Brot essen konnte? Fela war ein afrikanischer Held. Er wollte sich zum Präsidenten wählen lassen.

»Expensive shit« wurde aufgelegt. - »Teure Scheiße!« - Felas neueste Platte. Sie erzählten mir die Story: Das Militär hatte mit mehr als tausend Soldaten Felas »compound« gestürmt und versucht, ihm Hanf unterzuschieben. Fela verspeiste das Gras in Notwehr. Sie verhafteten ihn, um seinen Stuhlgang zu überwachen. Sieben Tage blieb Felas Verdauung das einzige Thema in Lagos. Nach einer Woche stand in den Zeitungen auf Seite eins:

»Fela shit!«

Er hat geschissen!

Es gab keinen Hinweis auf Gras.

Er musste freigelassen werden.

Es war toll, endlich wieder unterwegs zu sein und die Reede zu sehen, mit den vielen Frachtern, wie an dem Tag, als die Patria Nigeria erreichte. Das lag nun bereits fünf Wochen zurück. Die Schiffe zerrten an ihren Ankerketten. Das Wasser auf Lagos Reede wurde ständig in Bewegung gehalten, durch eine unerträgliche Dünung, die in Verbindung mit langen Liegezeiten schon so manchen Seemann das Leben kostete. Allein auf der Patria gingen vor meiner Zeit zwei Besatzungsmitglieder mit gepacktem Seesack auf den Schultern über Bord, weil sie den Verstand verloren, nachdem das Schiff ein halbes Jahr lang auf Reede durchgeschaukelt worden war.

Je weiter wir uns vom Ufer entfernten, desto stärker wurde mein Eindruck, dass es das Meer an diesem Tag nicht besonders gut mit uns meinte. In unberechenbaren Abständen warf es der Aqua Queen die gemeinsten Wellen vor den Bug. Das Trinkwasser in den Tanks kam bösartig zischend durch die Überdruckventile an Deck. Der Mann am Ruder verfluchte die See. Kris war merklich blass um die Nase.

Wir durften das UKW Funkgerät benutzen und unterwegs die Schiffe befragen. Die Antworten waren frustrierend. Niemand wusste etwas genaues, obwohl fast jeder die Golden Harvest gesehen haben wollte. Die meisten hatten den Schoner für ein nigerianisches Piratenschiff gehalten. Sie wirkten nun nachträglich erleichtert.

Später kam der Ruf von einem RoRo Schiff, das etwa vier Kabellängen vor uns in der Dünung lag. Schlechte Nachrichten: Ein schwarzer Zweimaster sei längsseits gekommen, ohne die Funk- und Flaggensignale zu beachten. In der Annahme, es handele sich um Piraten, habe der Erste Offizier den Schoner beschossen. »Sorry!« Danach sei das Segelschiff in Richtung Süden weitergefahren.

Je weiter wir uns vom Ufer entfernten, desto stärker wurde mein Eindruck, dass es das Meer an diesem Tag nicht besonders gut mit uns meinte. In unberechenbaren Abständen warf es der Aqua Queen die gemeinsten Wellen vor den Bug. Das Trinkwasser in den Tanks kam bösartig zischend durch die Überdruckventile an Deck. Der Mann am Ruder verfluchte die See. Kris war merklich blass um die Nase.

Wir durften das UKW Funkgerät benutzen und unterwegs die Schiffe befragen. Die Antworten waren frustrierend. Niemand wusste etwas genaues, obwohl fast jeder die Golden Harvest gesehen haben wollte. Die meisten hatten den Schoner für ein nigerianisches Piratenschiff gehalten. Sie wirkten nun nachträglich erleichtert.

Später kam der Ruf von einem RoRo Schiff, das etwa vier Kabellängen vor uns in der Dünung lag. Schlechte Nachrichten: Ein schwarzer Zweimaster sei längsseits gekommen, ohne die Funk- und Flaggensignale zu beachten. In der Annahme, es handele sich um Piraten, habe der Erste Offizier den Schoner beschossen. »Sorry!« Danach sei das Segelschiff in Richtung Süden weitergefahren.

Zum Frühstück aßen wir Rührei mit Speck. Danach ging es wieder raus auf Reede. Das Fieber ließ nach. Es gab erneut Funkkontakt mit der Astrid Schulte. Neue Gerüchte und alte Fragen. Die Dünung war genau so gemein wie Tags zuvor. Gegen Mittag stiegen über dem Regenwald im Norden schwarze Wolken auf. Die Luft ließ sich kaum noch atmen. Über Funk kam ein Ruf von der »Odysseus«, einem griechischen Frachter. David mochte keine Griechen. Er brüllte ins Mikrophon, fing an zu fluchen und übernahm selbst das Ruder. Volle Kraft voraus!

Je näher wir dem Griechendampfer kamen, desto wütender wurde unser Retter. Er demonstrierte lebhaft, wie man eine Ziege fickt. Eine pantomimische Glanzleistung, die ich von den Kollegen auf der Patria kannte. Dort wussten alle, dass die Griechen Ziegenficker waren. Die wussten auch, wie man es machte. Mit übergroßen Gummistiefeln. Die Sitte des Ziegenmissbrauchs stammte von dem griechischen Weidegott Pan, dem Gott der unbegrenzten Freiheit und des gesetzlosen Lebens, der sich dem Genuss der wilden Natur hingab. Wer ihn unvermittelt aus dem Schlaf weckte, dem brachte Pan den panischen Schrecken.

David fuhr aggressiv an den Frachter heran, brachte dann durch volle Kraft achteraus den Wassertanker brutal zum Stehen. Das Schiff bebte. Er stürzte aus dem Ruderhaus und begrüßte mit geballter Faust den griechischen Kapitän, der an der Reling stand, auf Höhe des Fallreeps. Eine ungepflegte Erscheinung mit zornigem Gesicht. David weigerte sich fluchend, die Leinen in Empfang zu nehmen.

Der Kapitän der Odysseus fluchte zurück. In seiner zerlumpten Galauniform und mit den wirren langen Haaren, sah er aus wie der fliegende Holländer. Sein Schiff war derart stark verrostet, dass man nicht einmal mehr den Namen am Heck erkennen konnte. Eine Ursache für Davids Zorn lag wohl im Kommandoton, den dieser Grieche am Leib hatte. Der wollte, dass man ihm Wasser lieferte, und zwar sofort!

Den Matrosen an der Reling hingen derweil die Zungen aus den wehleidigen Gesichtern. Die hatten schon tagelang kein Wasser mehr getrunken. Aus den Aufbauten kam eine Rotweinfahne. Der Grieche drohte mit der Faust. Er fluchte pathetisch:

»Fuck you bloody bastards!«

Es sei sein verficktes Menschenrecht, Wasser zu bekommen. Die Mannschaft sei am Verdursten. Er schlug auf die Relingsleiste, dass es staubte. Seine Stimme schnappte über. David sei der Sohn einer läufigen Hündin:

»Son of a bitch!«

Er wollte uns alle fertig machen:

»I fuck you all!«

Je näher wir dem Griechendampfer kamen, desto wütender wurde unser Retter. Er demonstrierte lebhaft, wie man eine Ziege fickt. Eine pantomimische Glanzleistung, die ich von den Kollegen auf der Patria kannte. Dort wussten alle, dass die Griechen Ziegenficker waren. Die wussten auch, wie man es machte. Mit übergroßen Gummistiefeln. Die Sitte des Ziegenmissbrauchs stammte von dem griechischen Weidegott Pan, dem Gott der unbegrenzten Freiheit und des gesetzlosen Lebens, der sich dem Genuss der wilden Natur hingab. Wer ihn unvermittelt aus dem Schlaf weckte, dem brachte Pan den panischen Schrecken.

David fuhr aggressiv an den Frachter heran, brachte dann durch volle Kraft achteraus den Wassertanker brutal zum Stehen. Das Schiff bebte. Er stürzte aus dem Ruderhaus und begrüßte mit geballter Faust den griechischen Kapitän, der an der Reling stand, auf Höhe des Fallreeps. Eine ungepflegte Erscheinung mit zornigem Gesicht. David weigerte sich fluchend, die Leinen in Empfang zu nehmen.

Der Kapitän der Odysseus fluchte zurück. In seiner zerlumpten Galauniform und mit den wirren langen Haaren, sah er aus wie der fliegende Holländer. Sein Schiff war derart stark verrostet, dass man nicht einmal mehr den Namen am Heck erkennen konnte. Eine Ursache für Davids Zorn lag wohl im Kommandoton, den dieser Grieche am Leib hatte. Der wollte, dass man ihm Wasser lieferte, und zwar sofort!

Den Matrosen an der Reling hingen derweil die Zungen aus den wehleidigen Gesichtern. Die hatten schon tagelang kein Wasser mehr getrunken. Aus den Aufbauten kam eine Rotweinfahne. Der Grieche drohte mit der Faust. Er fluchte pathetisch:

»Fuck you bloody bastards!«

Es sei sein verficktes Menschenrecht, Wasser zu bekommen. Die Mannschaft sei am Verdursten. Er schlug auf die Relingsleiste, dass es staubte. Seine Stimme schnappte über. David sei der Sohn einer läufigen Hündin:

»Son of a bitch!«

Er wollte uns alle fertig machen:

»I fuck you all!«

Die Niederlassung der amerikanischen Baufirma bestand aus einem großen, klimatisierten Wohncontainer, der hinter einem Eisengitterzaun auf einem Gerüst lag. An der Straße steckte ein amerikanischer Briefkasten. Wir wurden von einem dicken Weißen mit Hosenträgern über dem Unterhemd hereingebeten. Er schüttelte uns die Hände, als würden wir uns kennen. Sein Name sei Norwood:

»Nice to meet you!«

Kris wollte erzählen, doch Norwood fiel ihm dauernd ins Wort. Er klagte sein Leid, verdrehte die Augen und verzog das Gesicht. Der Amerikaner kannte die Neger. Er wusste Bescheid. Ihm konnte man nichts mehr erzählen. Wenn er hier nicht so viel Geld kriegen würde, wäre er längst zurück in Texas. Lagos sei der Arsch der Welt. Das Fahrtgebiet malariaverseucht. Jeder zweite Konvoi seiner Firma würde von Piraten ausgeraubt. Wir dürften selbstverständlich mitfahren, müssten uns bei einem Überfall allerdings ruhig verhalten, weil uns die Neger sonst die Kehle durchschneiden würden. Er verdeutlichte das mit einer drastischen Geste. Ein unangenehmer Mensch.

Ich wusste, was er meinte. Als die Patria im Porto-Novo-Creek lag, konnten wir vom Peildeck aus einen Überfall der Flusspiraten auf einen Schubverband fotografieren. Plötzlich kamen knapp dreißig Einbäume aus dem Mangrovenwald und gingen längsseits. Sie trieben die Crew an Deck zusammen. Nach fünf Minuten war alles vorbei.

Im Porto-Novo-Creek und in Apapa schwammen viele Leichen. Die kamen wegen der Mole nicht aus dem Hafen. Sie wurden von Ebbe und Flut so lange hin und her getrieben, bis sie mit dem Verwesen fertig waren. Auf der Patria beobachteten wir jeden Abend einen sowjetischen Frachter beim Leichenversenken. Die Russen machten sich einen Spaß daraus, den Toten die Bäuche aufzuschießen. Der Amerikaner kannte das. Norwood wusste über jede Gräueltat Bescheid. Er mochte keine Afrikaner. Die würden einfach in den Tag hineinleben. Schrecklich! Die seien faul und würden zu nichts taugen.

Kris widersprach sofort und erzählte, dass Amerika seinen Reichtum der Arbeitskraft afrikanischer Sklaven verdanke. Norwood wollte davon nichts wissen. Das sei kommunistische Propaganda.

»Nice to meet you!«

Kris wollte erzählen, doch Norwood fiel ihm dauernd ins Wort. Er klagte sein Leid, verdrehte die Augen und verzog das Gesicht. Der Amerikaner kannte die Neger. Er wusste Bescheid. Ihm konnte man nichts mehr erzählen. Wenn er hier nicht so viel Geld kriegen würde, wäre er längst zurück in Texas. Lagos sei der Arsch der Welt. Das Fahrtgebiet malariaverseucht. Jeder zweite Konvoi seiner Firma würde von Piraten ausgeraubt. Wir dürften selbstverständlich mitfahren, müssten uns bei einem Überfall allerdings ruhig verhalten, weil uns die Neger sonst die Kehle durchschneiden würden. Er verdeutlichte das mit einer drastischen Geste. Ein unangenehmer Mensch.

Ich wusste, was er meinte. Als die Patria im Porto-Novo-Creek lag, konnten wir vom Peildeck aus einen Überfall der Flusspiraten auf einen Schubverband fotografieren. Plötzlich kamen knapp dreißig Einbäume aus dem Mangrovenwald und gingen längsseits. Sie trieben die Crew an Deck zusammen. Nach fünf Minuten war alles vorbei.

Im Porto-Novo-Creek und in Apapa schwammen viele Leichen. Die kamen wegen der Mole nicht aus dem Hafen. Sie wurden von Ebbe und Flut so lange hin und her getrieben, bis sie mit dem Verwesen fertig waren. Auf der Patria beobachteten wir jeden Abend einen sowjetischen Frachter beim Leichenversenken. Die Russen machten sich einen Spaß daraus, den Toten die Bäuche aufzuschießen. Der Amerikaner kannte das. Norwood wusste über jede Gräueltat Bescheid. Er mochte keine Afrikaner. Die würden einfach in den Tag hineinleben. Schrecklich! Die seien faul und würden zu nichts taugen.

Kris widersprach sofort und erzählte, dass Amerika seinen Reichtum der Arbeitskraft afrikanischer Sklaven verdanke. Norwood wollte davon nichts wissen. Das sei kommunistische Propaganda.

Das Gelände der Immigration erinnerte an ein Internierungslager. Unmengen Stacheldraht, Uniformierte, grimmige Gesichter, Baracken, Wachtürme und elektrische Zäune. Auf einem verschlammten Platz prügelten Soldaten mehrere Hundert zerlumpte Gestalten auf bereitstehende Lastwagen. Illegale Einwanderer aus Ghana. Der Botschafter wusste darüber Bescheid. Die wurden gerade repatriiert.

Vor einer großen Holzbaracke musste ich aussteigen. Kris gab mir eine Schachtel Zigaretten, falls wir uns nicht mehr wiedersehen würden. Frank Unvin wirkte sehr ernst. Er könne für nichts garantieren, nur Glück wünschen. Der Beamte dort sei korrekt. Ich solle einfach offen sprechen.

Von nun an war ich allein, ging langsam auf die Tür zu, und klopfte vorsichtig, wie früher beim Zahnarzt. Von innen rief jemand:

»Come in!«

Hinter dem hölzernen Schreibtisch stand ein großer, stolzer Afrikaner, eine seriöse Erscheinung mit Anzug und Krawatte über hellblauem Seidenhemd. Ein zivilisierter Mensch. Er reichte mir über den Schreibtisch hinweg die Hand. Meine Angst war plötzlich verschwunden. Dem konnte man getrost die Wahrheit erzählen. Er wollte wissen, was er für mich tun könne:

»How can I help you?«

Durch den täglichen Umgang mit Kris war mein Englisch besser geworden. Ich erzählte die ganze Geschichte, dass der Schoner nun in Lomé lag, und dass ich einen Immigrationsstempel bräuchte, um nach Togo ausreisen zu können. Der Beamte blätterte den Pass durch und lächelte freundlich:

»No problem«, das würde in Ordnung gehen.

Er rief einen Soldaten. Dem sollte ich folgen.

Der Krieger spielte mit seiner Waffe. Er führte mich durch dunkle Korridore in eine große Halle. Hinter mir fiel die Tür ins Schloss. Der Raum war überfüllt mit verängstigten Asylbewerbern, Müttern, Kindern, Opas und Omas. Die sahen genauso erbärmlich aus wie die Leute, die draußen auf die Lastwagen geprügelt wurden. An den Ausgängen standen Soldaten. Sie hatten mich reingelegt. Mein Mut lag am Boden. Über der Rezeption prangte das Porträt des Diktators in Uniform.

Hinter dem Tresen brüllte jemand Kommandos. Die Flüchtlinge rannten einzeln nach vorn. Die Kommandos waren offenbar Namen. Lag ein Zettel im Pass, durften sie die Halle verlassen, wenn nicht, wurden sie abgeführt und verprügelt. Es war die Hölle.

Vor einer großen Holzbaracke musste ich aussteigen. Kris gab mir eine Schachtel Zigaretten, falls wir uns nicht mehr wiedersehen würden. Frank Unvin wirkte sehr ernst. Er könne für nichts garantieren, nur Glück wünschen. Der Beamte dort sei korrekt. Ich solle einfach offen sprechen.

Von nun an war ich allein, ging langsam auf die Tür zu, und klopfte vorsichtig, wie früher beim Zahnarzt. Von innen rief jemand:

»Come in!«

Hinter dem hölzernen Schreibtisch stand ein großer, stolzer Afrikaner, eine seriöse Erscheinung mit Anzug und Krawatte über hellblauem Seidenhemd. Ein zivilisierter Mensch. Er reichte mir über den Schreibtisch hinweg die Hand. Meine Angst war plötzlich verschwunden. Dem konnte man getrost die Wahrheit erzählen. Er wollte wissen, was er für mich tun könne:

»How can I help you?«

Durch den täglichen Umgang mit Kris war mein Englisch besser geworden. Ich erzählte die ganze Geschichte, dass der Schoner nun in Lomé lag, und dass ich einen Immigrationsstempel bräuchte, um nach Togo ausreisen zu können. Der Beamte blätterte den Pass durch und lächelte freundlich:

»No problem«, das würde in Ordnung gehen.

Er rief einen Soldaten. Dem sollte ich folgen.

Der Krieger spielte mit seiner Waffe. Er führte mich durch dunkle Korridore in eine große Halle. Hinter mir fiel die Tür ins Schloss. Der Raum war überfüllt mit verängstigten Asylbewerbern, Müttern, Kindern, Opas und Omas. Die sahen genauso erbärmlich aus wie die Leute, die draußen auf die Lastwagen geprügelt wurden. An den Ausgängen standen Soldaten. Sie hatten mich reingelegt. Mein Mut lag am Boden. Über der Rezeption prangte das Porträt des Diktators in Uniform.

Hinter dem Tresen brüllte jemand Kommandos. Die Flüchtlinge rannten einzeln nach vorn. Die Kommandos waren offenbar Namen. Lag ein Zettel im Pass, durften sie die Halle verlassen, wenn nicht, wurden sie abgeführt und verprügelt. Es war die Hölle.

Kurz nach vier gab es für jeden einen Schluck Wasser. Wir machten uns im Dunkeln auf den Weg, um gegen halb sechs an der vereinbarten Stelle mit Barry zusammenzutreffen. Ein Schwarm fliegender Hunde segelte lautlos durch die Nacht. Am Rande des Moto Parks standen bereits mehrere umgebaute PKW und Kleinbusse mit Dachgepäckträgern, die unter großem Palaver meterhoch mit Material bestückt wurden. Sobald ein Taxi voll war, ging die Reise los. Das nächste konnte beladen werden.

Barry stand gut gelaunt zwischen seinen Reisetaschen. Kris kaufte Tickets, mit dem Geld von Frank Unvin. Ich mochte diesen Platz, den seltsam verformten Baum in der Mitte mit der roten Rinde und Wucherungen im Geäst, die lärmenden Leute, die bunten Autos, den Geruch der staubigen Luft. Alles war schön. Die Sonne erhob sich goldstrahlend über den verrosteten Wellblechhütten.

Unser Taxi war ein Kleinwagen mit drei Sitzbänken. Auf dem Dach laschten sie gerade einen Korb mit Hühnern fest. Barry reichte seine Taschen hoch, die wundervollen Sachen, die er mitgebracht hatte. Der Fahrer sollte vorsichtig sein. Er fuchtelte mit den Armen:

»Please, be careful!«

Es wurde schnell heiß. Der driver überprüfte den Reifendruck. Im Fahrzeug saßen neun Personen. Kris und Barry vorn, umringt von Männern und Kindern, ich achtern, zwischen zwei kräftigen Mammies aus Ghana. Das Buschtaxi fuhr nach Accra. Lomé lag auf der Strecke. Vor der Abfahrt ermahnte uns der Fahrer dringlich, in Benin auf keinen Fall Dahomé zu sagen. So etwas wie Dahomé gebe es nicht:

»All right?«

An der Grenze sollten wir am besten gar nicht sprechen, sondern einfach die Ruhe bewahren und das machen, was er sagt. Wir sollten nicht klagen, nichts verlangen und immer freundlich bleiben, dann wäre die Fahrt kein Problem, ansonsten könnte es furchtbarste Probleme geben.

Das Taxi fuhr los, raus aus dem Ghetto über die großen Stadtautobahnen, wo man die Schiffe auf Reede sehen konnte, hinter den hohen Palmen, die stolz in den Himmel aufragten. Die Umgebung wurde immer schöner und grüner, je weiter wir uns von Lagos entfernten. Der Fahrtwind war erfrischend. Die Lady an meiner rechten Seite hatte rohe Fische dabei, die andere einen toten Hasen. Die wussten nichts von Politik. Sie lachten dauernd. Die Verständigung klappte prima. »Black and white, unite!«

Barry stand gut gelaunt zwischen seinen Reisetaschen. Kris kaufte Tickets, mit dem Geld von Frank Unvin. Ich mochte diesen Platz, den seltsam verformten Baum in der Mitte mit der roten Rinde und Wucherungen im Geäst, die lärmenden Leute, die bunten Autos, den Geruch der staubigen Luft. Alles war schön. Die Sonne erhob sich goldstrahlend über den verrosteten Wellblechhütten.

Unser Taxi war ein Kleinwagen mit drei Sitzbänken. Auf dem Dach laschten sie gerade einen Korb mit Hühnern fest. Barry reichte seine Taschen hoch, die wundervollen Sachen, die er mitgebracht hatte. Der Fahrer sollte vorsichtig sein. Er fuchtelte mit den Armen:

»Please, be careful!«

Es wurde schnell heiß. Der driver überprüfte den Reifendruck. Im Fahrzeug saßen neun Personen. Kris und Barry vorn, umringt von Männern und Kindern, ich achtern, zwischen zwei kräftigen Mammies aus Ghana. Das Buschtaxi fuhr nach Accra. Lomé lag auf der Strecke. Vor der Abfahrt ermahnte uns der Fahrer dringlich, in Benin auf keinen Fall Dahomé zu sagen. So etwas wie Dahomé gebe es nicht:

»All right?«

An der Grenze sollten wir am besten gar nicht sprechen, sondern einfach die Ruhe bewahren und das machen, was er sagt. Wir sollten nicht klagen, nichts verlangen und immer freundlich bleiben, dann wäre die Fahrt kein Problem, ansonsten könnte es furchtbarste Probleme geben.

Das Taxi fuhr los, raus aus dem Ghetto über die großen Stadtautobahnen, wo man die Schiffe auf Reede sehen konnte, hinter den hohen Palmen, die stolz in den Himmel aufragten. Die Umgebung wurde immer schöner und grüner, je weiter wir uns von Lagos entfernten. Der Fahrtwind war erfrischend. Die Lady an meiner rechten Seite hatte rohe Fische dabei, die andere einen toten Hasen. Die wussten nichts von Politik. Sie lachten dauernd. Die Verständigung klappte prima. »Black and white, unite!«